連絡

新しい蹴り方、おでん式(日本式)キック

- トップページ

- 全キック共通メニュー

- 現在地

目次

1、新しい蹴り方に欲しいもの

2、固定されている場所で蹴る ボールをしっかり蹴るために

3、膝を振る。2種類の膝の振り方 サッカーに大切な足の動かし方

4、膝を横に振る シュートの極意とは

5、ボールを蹴ったら蹴り足の膝を自然な状態に戻す 蹴り足の膝を大切にする

6、蹴り足を中心に考え、下半身を上半身で制御する 自分の身体をしっかりと使う

7、ボールを飛ばす方向と身体の向き 身体の向きをどうするか

8、日本語サッカーとおでん式(日本式)キックの違い おでん式(日本式)キックの特徴

目的

新しい蹴り方、おでん式(日本式)キックを手に入れる

理由

今までの蹴り方では出来ないことも可能にするためと、高性能なキックを手に入れるため

最終更新:2021-07-16 公開:2015-01-22

1、新しい蹴り方に欲しいもの

今まで調べてきた「日本語サッカーの蹴り方」では、「足首の固定」、「膝下を速く振る」、「ボールの下半分を蹴る」ことが大切とされていました。

これらが、なぜ必要とされているかを考えました。

必要とされている理由は、「ボールを正確に蹴るため」、「ボールの飛距離の調整をするため」、「ボールの高さを調整するため」でしたね。

これらのことを頭に入れながら、新しい蹴り方を作っていきましょう。

新しい蹴り方に欲しいもの

「ボールを正確に蹴る方法」、「ボールの飛距離を調整する方法」、「ボールの高さを調整する方法」

2、固定されている場所で蹴る

「足首の固定」のかわりになるものを探します。

毎回同じ部分でボールを蹴るための方法を探します。

ボールを正確に蹴る方法を探す。

新しい蹴り方では、固定されている部分でボールを蹴ります。

このように書くと、今まで紹介してきた日本語サッカーと同じだと思いますよね。

同じように聞こえますが、実は全く違います。

どこが違うかを、説明しましょう。

日本語サッカーでは、足首から先の部分でボールを蹴りました。

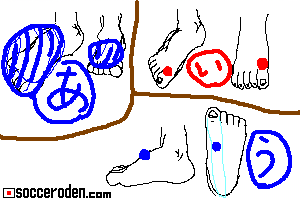

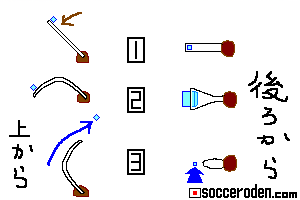

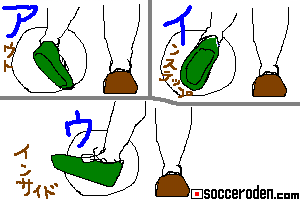

インステップキックの場合、上の図の(あ)、(い)、(う)のどこかでボールを蹴ります。

そのため、足首を固定しないと足首から先が動いてしまう。

蹴る度に当てる場所が動くと大変だから、当てる場所を固定するために足首を固定するのでしたね。

日本語サッカーでは、当てる場所を固定するために足首を固定します。

「最初から固定されていない部分で蹴るから、足首を固定する必要がある」と覚えておいてください。

「サッカーおでん」が紹介する新しい蹴り方では、固定されている部分でボールを蹴ります。

日本語サッカーの蹴り方との違いを強調するなら、「最初から固定されている部分」で蹴ります。

「最初から固定されていない部分」で蹴るのと、「最初から固定されている部分」で蹴るのは、全く違いますよね。

スポンサーリンク

- 最初から固定されいている部分とは

日本語サッカーとの違いが伝わったと思います。

では、最初から固定されている部分とは、どこなのか。

自分の身体を調べたとき、足首が色々な方向に動くことが分かりましたよね。

足首が色々な方向に動くから、日常生活で色々な動作をすることが出来る。

日常生活では素晴らしいこの機能が、サッカーをするときには大きな問題になることも取り上げました。(詳しくは下にある「足首が動くことで生まれる問題」で)

足首が動くため、足首から先は固定されているとは言えない。

「最初から固定されている部分」は、足首より先ではなさそうです。

足首が動くことで生まれる問題

「足首が動くことで生まれる問題」

「おでん式(日本式)インステップキック習得法」

「おでん式(日本式)インサイドキックの習得法」

「おでん式(日本式)アウトサイドキック習得法」

足首から先でないならば、足首から膝の方になるでしょう。

「サッカーおでん」でおすすめする蹴り方は、「最初から固定されている部分」で蹴る方法です。

まず最初に紹介するのが、膝と足首の間の部分で蹴る方法です。

この場所で蹴る場合、足首を固定する必要はありません。

膝と足首の間の部分は、スネですね。

スネは骨なので、固定する必要がありません。(最終的には足首より先も使うのですが、最初は骨から始めましょう)

新しい蹴り方の部品が、一つ出来ました。

「足首を固定する」という発想は、別のところでも利用します。

「足首を固定する」という考え方は、とても魅力的なもの。

この考え方は、キックの性能を上げるときに活躍します。

関連するページ

「おでん式(日本式)インステップキック習得法」

スポンサーリンク

「固定されていない場所で蹴るのは良くない(使いこなすのが大変)」という考えは、日本語サッカーも、「サッカーおでん」で紹介する蹴り方も同じです。

固定されていない場所で蹴らない方が良いと考えるところまでは同じですが、その後が違います。

日本語サッカーは、「固定されていない足首を固定することを思いついた」。

「サッカーおでん」は、「固定されている場所で蹴ることを思いついた」。

新しい蹴り方では、「最初から固定されている部分」である、膝と足首の間で蹴る。

もちろん、足首から先でも蹴りますよ。使えるものは、どんどん使いますからね。使わないのは、もったいない。

固定されている場所で蹴る、まとめ

最初から固定されている部分で蹴ればいい。

膝と足首の間でボールを蹴る。もちろん、足首から先も使う。

3、膝を振る。2種類の膝の振り方

「膝下を速く振る」、「ボールの下半分を蹴る」と同じ効果があり、より高性能な方法を探す。

今回探すのは、ボールの距離や高さを調整する方法です。

ボールの飛距離や高さの調整方法を探す。

新しい蹴り方では、膝を振ります。

膝から下を振るのではなく、膝を振ります。

日本語サッカーでは、膝から下を振ることを大切にしていました。

新しい蹴り方では、膝を振ります。

「膝から下を振る」のと、「膝を振る」ことの違いが分かりにくいと思います。

似ているようで似ていない2つの動作を比べてみましょう。

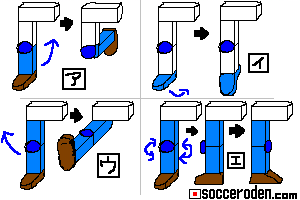

「膝から下を振る」のが、上の図の(ア)で、「膝を振る」のが、上の図の(ウ)です。

「膝から下を振る」のではなく、「膝を振る」のは、強烈なキックを手に入れるためでもあります。

スポンサーリンク

- 「膝を振る」ことで不可能を可能にする

「膝から下を振る」のではなく、「膝を振る」ことにこだわる理由は、日本語サッカーでは出来なかったことを可能にするためです。

日本語サッカーでは、膝から下を振ることが出来ない場合、ボールを蹴ることが出来ません。

「膝を振る」蹴り方を使う場合は、膝から下を振ることが出来ない場合でも、しっかりとボールを蹴ることが可能になります。

日本語サッカーでは不可能だったことを可能にする方法が、「膝の振り方」に隠されています。

- 足の振り方

自分で足を振るとき、2つ以上の振り方が出来ると思います。

しかし、日本語サッカーでは、1種類の足の振り方しかしません。

1種類だけというよりは、1種類しか出来ないと言う方が正しいでしょう。

「膝から下を振る」場合、足をどのように振ることが出来るでしょうか。

おそらく、足を縦に振る方法しか出来ないと思います。

他の方法を試そうと思えば出来るのですが、サッカーでは使えないでしょうね。

足の振り方には、大きく分けて2種類あります。

一つは、「縦に振る方法」です。

もう一つは、「横に振る方法」です。

スポンサーリンク

- 格闘ゲームが新しい蹴り方のヒントに

足の振り方には、縦と横があります。(今回は細かい動きは除く)

日本語サッカーで習う足の動かし方は、縦のキックだけですよね。

格闘ゲームをする人には伝わりやすいと思いますが、しゃがみ大キック(しゃがみ強キック)は、日本語サッカーでは使いません。

使わないというよりは、使えない。

なぜ使えないかというと、しゃがんだ状態では、膝から下を速く振ることが出来ないから。

日本語サッカーでは、膝から下を速く振ることを大切にしているため、膝から下を速く振ることが出来ない状態(ここでは、しゃがんだ状態)では、ボールを蹴ることが不可能になります。

膝から下を振ろうとするから、しゃがんだ状態でボールを蹴ることが出来ない。

試しに、しゃがんだ状態でボールを蹴ってみるといいでしょう。

膝から下を速く振る蹴り方では、ボールを転がすことは出来ても、しっかり飛ばすことは出来ません。

では、膝を振る蹴り方ならどうか。

スポンサーリンク

- 膝を振る蹴り方の可能性

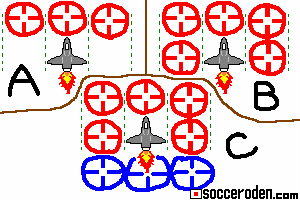

膝を振れば、しゃがんだ状態でもしっかりとボールを飛ばすことが出来ます。

最初は慣れていないので、しっかりとボールを飛ばすのは難しいでしょう。

しかし、膝を振る蹴り方に慣れてくると、しゃがんだ状態でもしっかりとボールを飛ばすことが出来ます。

今までは蹴ることが出来なかったボールも、膝を振る蹴り方だとしっかりと蹴ることが出来るのです。

これは、シュートを撃つことが出来るボールの場所が増えることを意味しています。(機体Cの性能。詳しくは下の自分の間合いで)

膝から下を振ると自分の能力を制限してしまいますが、膝を振る蹴り方なら今まで蹴ることが出来なかったボールも蹴ることが出来るようになります。

まさに、高性能キック(機体C)です。

詳しい説明

「自分の間合い」

スポンサーリンク

- ボールの飛距離の調整方法

すっかり忘れていましたが、「ボールが飛ぶ距離を調整する方法」を探しましょう。

日本語サッカーでボールを蹴るときは、足を縦に振ると書きましたよね。

実は、日本語サッカーで習うキックは、シュートに適していない蹴り方なのです。

今まで習ってきた蹴り方は、シュートをゴールの上に飛ばすための蹴り方です。

ちょっと、びっくりしますよね。

日本語サッカーの蹴り方は、ボールを上に飛ばすのが得意な蹴り方です。

日本語サッカーの蹴り方が素晴らしいのではありませんよ。

日本語サッカーのキックの「足の振り方」に、ボールを上に飛ばすヒントが隠されています。

- 日本語サッカーの足の振り方に隠された蹴り方のヒントとは

日本語サッカーでは、膝から下を速く振ると紹介しましたね。

膝から下を振ってみると分かるのですが、この動作は「縦のキック」になります。

「縦のキック」があるなら、「横のキック」もある。

今回は、「縦のキック」を取り上げます。

「縦のキック」とは、縦に足を振るキックのことです。

そのままですね。でも、これは非常に大切な情報です。

スポンサーリンク

- 定規で物を飛ばす遊びに隠されたシュートの極意とは

定規を使って、消しゴムを飛ばす遊びをしたことがありますか。(インターネット上では、「投石機、ゲーム」で検索すると似たようなものが出てきます)

定規を折れない程度にまげ、定規が元に戻る力を利用して消しゴムや物を飛ばす。

この遊び、「シュートの極意」がつまっています。

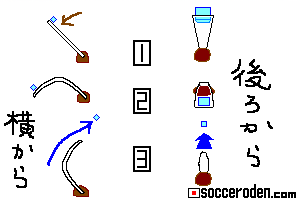

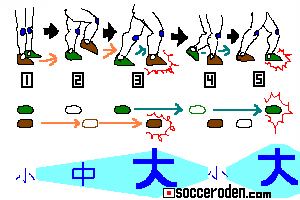

上の図を見ると、定規を曲げて物を飛ばすとき、定規が動く方向(縦方向)に物が飛んでいることが分かります。

定規を縦におき、定規を曲げて物を飛ばす。

これは、足を縦に振ることと同じです。

縦に振られた定規は、縦に物を飛ばします。定規と同じように縦に振られた足は、ボールを縦に飛ばします。

定規を使って遊んでみると、足を縦に振るとボールを縦に飛ばせることが分かります。

足を縦に振るとは、ボールを縦に飛ばすということ。

これは、高さを出したいときに使う蹴り方と言えるでしょう。

高さが出るとは、距離が出るということでもあります。

新しい蹴り方では、足を縦に振ることで距離を調整するといいでしょう。

足を縦に振ることで、高さを出します。

4、膝を横に振る

足の振り方には2種類ありましたね。

一つは、日本語サッカーも使っている「縦に振る方法」。

もう一つは、「横に振る方法」です。

次は、「横に振る方法」を取り上げます。

上の図を見ると、横にした定規で物を飛ばすと、低く飛ぶことが分かります。

ここでしっかりと理解したいことは、定規の動く方向(変化する方向)に物が飛んでいくこと。

定規を横にした状態で物を飛ばすと、物は低く飛びます。

これは、とても大切な情報です。

定規を横にした状態で物を飛ばすと、物は高く飛ばない。

そう、物を高く飛ばしたくないときは、定規を横の状態にするといいのです。

もう、分かりましたね。

足を横に振ると、ボールは足の動く方向に飛んでいきます。

ボールは足の動く方向に飛んでいく。足は横に振っているので、ボールは低く(横に)飛ぶことになります。

これは、シュートの極意ですね。

ボールを低く飛ばしたいときは、足を横に振る。

これを知っていると、シュートが上手になりますよ。

スポンサーリンク

- ボールを低く飛ばすには

日本語サッカーでは、ボールを浮かせたいときに「ボールの下半分を蹴る」方法を使っていましたね。

この方法だとボールを浮かせることは簡単ですが、低く飛ばすのは難しい。

そのため、シュートがゴールの上に飛んでいきます。

上に飛ばす蹴り方をしているのですから、シュートがゴールの上に飛ぶのは当たり前です。

この蹴り方をして、ボールが低く飛ぶ方がおかしい。

新しい蹴り方では、「足を横に振る」ことでボールを低く飛ばします。

定規で試してみると良く理解出来ると思いますが、横にした定規で物を飛ばすと物は低く飛びます。

勢いが強くなっても、物は低く飛びます。

日本語サッカーでは、ボールがゴールの上に行かないように力を抑えて蹴ることを教えます。

足を縦に振る蹴り方だと、上に飛ばしすぎないように力を抑える必要がありますが、足を横に振る蹴り方なら全力で蹴ってもボールは浮きません。

ボールの芯より下の部分を蹴ってしまって多少浮くことはありますが、はるか上空に飛んでいくことはなくなります。

新しい蹴り方の「足を横に振る」方法では、低く強烈なシュートが可能になります。

低く強烈なシュートは、日本語サッカーでは不可能だったものです。

日本語サッカーが日本人選手の能力を制限していることが分かると思います。

「呪い」を取り上げた「心のお守り」でも扱いましたが、なぜか日本人の能力を封印する情報が溢れている。(呪いの詳しい説明は、下の「心のお守り」で)

偶然のわりには、ちょっと多すぎる気がします。

自分の本来の能力を取り戻し、封印を解きましょう。

自分にかけられている「呪い」と「封印」をとくと、サッカーが今まで以上に楽しくなりますよ。

「サッカーおでん」で扱う新しい蹴り方が、封印をとく手助けになると思います。

「呪い」の詳しい説明

「心のお守り」

新しい蹴り方、「おでん式(日本式)キック」では、足を横に振ることで低いボールを蹴る。

ボールの高さ調整は足を横に振ることで行うので、力を抑えて蹴る必要はない。

5、ボールを蹴ったら蹴り足の膝を自然な状態に戻す

- おでん式(日本式)キックは、普段の歩き方から生まれた

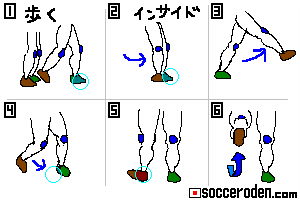

「おでん式(日本式)キック」では、ボールを蹴る動作は歩く動きと同じであると考えています。

サッカーの試合では身体を動かしながらボールを蹴ることが多いため、可能な限り歩く動きに近い蹴り方を目指すといいでしょう。

普段の歩き方を使うことで、比較的短期間で新しい蹴り方を習得出来るようにしています。

普段の歩き方から生まれた「おでん式(日本式)キック」は、普段の歩き方に各キックの特徴を加えたものになっています。

そのため、足を振った後の膝の状態に気を付けます。

スポンサーリンク

- 歩く動作に近付ける

ボールを蹴るまでは、ボールを蹴る動作になります。

ボールを蹴った後は、移動のための足の動きに変わります。

この2つの動作を繋げるために、蹴り足の膝を自然な状態にする。

「蹴り足の膝を自然な状態にする」とは、普段歩くときの膝の状態にするという意味です。

普段の歩き方や足を動かして得られた観察結果から、蹴り足の膝は「進む方向」や「おへその向き」と同じにします。

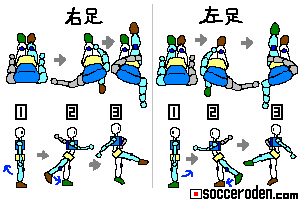

上の図が、人が歩くときの足の動き。下の図が、各キックの特徴です。

伝わりやすいように表現を変更。上の図の左を上に、右の図を下に。

スポンサーリンク

ボールを蹴った後に、蹴り足の膝を自然な状態(歩くときの膝の状態)にすると下の図のようになります。蹴り足の膝が、一番自然な状態(歩くときの膝の状態)から離れるインサイドキックの図。

上の図(2)と(5)が、ボールを蹴る瞬間。

ボールを蹴るまでの動き(1と4)は、歩くときと同じ。

ボールを蹴った後(3と6)は、蹴り足の膝を歩くときと同じ状態にする。

ボールを蹴った後の蹴り足の膝が、歩くときと同じ状態になるようにしてください。

ボールを蹴った後は、蹴り足の膝を歩くときと同じ状態にする。

ボールを蹴るまでの足の動かし方は、自分に合ったやり方を使う。

どのような蹴り方であっても、ボールを蹴った後は蹴り足の膝を自然な状態に戻す。

蹴った後に蹴り足の膝を自然な状態に戻すのは、全てのキック共通です。

6、蹴り足を中心に考え、下半身を上半身で制御する

- これから使う言葉の意味を説明

人間の身体には、似たような部分があります。

手と足。足はボールを蹴るときに使う。

「おでん式(日本式)キック」では、膝を大切にします。蹴り足の膝をしっかり振ることが大事。

「足」と同じぐらい大切なのが「手」。

蹴り足の膝を大切にするように、蹴り足側の手の肘も大切にします。

足と手、膝と肘。何となく似ていますよね。

ここから先は、蹴り足側の手、特に肘を扱います。

「蹴り足側の手をしっかり振る」とは、「蹴り足側の手の肘をしっかり振る」という意味です。

スポンサーリンク

- 蹴り足に身体を持っていかれないように手でバランスをとる

日本語サッカーでは、軸足側の手をしっかりと使うことを教わると思います。

「おでん式(日本式)キック」では「軸足側の手」ではなく

「蹴り足側(利き足側)の手」を大切にします。

なぜ蹴り足側の手に注目するかというと、自分の足に身体を持っていかれないようにするためと、普段の歩き方により近付けるため、サッカーの動作を一つにまとめるためです。

日本語サッカーでは、自分の足の力を制限するように振るために、自分の足に身体が持っていかれることはないでしょう。

「おでん式(日本式)キック」を使う場合は、足をしっかりと振るようになるので、蹴り足側の手を使わないとバランスを崩してしまいます。

「おでん式(日本式)キック」で足をしっかり振ると、蹴り足の勢いで身体が浮きます。

浮かせているのではなく、勝手に浮いてしまう。

日本語サッカーを調べていると、「軸足を抜く」というような表現を使っているところがあります。

軸足を地面から離すことをすすめているようですが、なぜ軸足を離すのかは説明が少ない。

私が調べた範囲では、「上手い選手を見ると軸足が地面から離れていたから」というのが一番しっかりした解説でしょうか。

「おでん式(日本式)キック」は「蹴り足の勢いで勝手に軸足が動く」ので気をつけてください。「軸足を地面から離す」のではなく、勝手に離れます。

軽く振れば軸足は動きませんが、勢いが出てくると軸足が動きます。

この動きがキックの邪魔をしないように、蹴り足側の手を上手に使う必要が出てきます。

スポンサーリンク

- 上半身と下半身を別々に使う

ボールを扱うときは、上半身と下半身を別々に動かすといいでしょう。

ボールを扱うのは主に足ですから下半身はボールを蹴る動き、上半身は下半身の動きをより素晴らしいものにするために、下半身とは反対の動きをする。

上半身と下半身を別々に動かすことを紹介しましたね。

これを使ってボールを扱います。

- 歩くときの足と手の動き

普段歩くときは足と手が動きます。

右足を出すときは左手が前に。左足が前に出るときは右手が前に来る。

歩くときの足と手の動きを、サッカーにも取り入れます。

身体の動かし方の基本になりますので、しっかり覚えておくといいでしょう。

右足を出したときは左手が前に出る。左足が前に出たら右手が前に出る。

この文章をサッカーで使う言葉を使って表現します。(蹴り足、軸足といった言葉を使います)

前に出る足は「蹴り足」、後ろにある足は「軸足」なので「前に出る手は軸足側の手」になります。

(前に出す足が蹴り足なのは、ボールを蹴るときの動きと似ているから。後ろの足を軸足とするのは身体を支える足だから)

右足を出したときは左手が前に出る。左足が前に出たら右手が前に出る。

「右足」を「蹴り足」に「左手」は「軸足側の手」にする。同じように「左足」は「蹴り足」、「右手」は「軸足側の手」とすると、次のような文章になります。

「蹴り足」を出したときは「軸足側の手」が前に出る。

言い方を変えると、このようになります。

足は「蹴り足」と表現するのに、手は「軸足側」と書くのは少し変かもしれない。

そこで、足も手も同じサッカー用語を使って表現すると、次のようになります。

「蹴り足」のみ使う場合

「蹴り足」を出したときは「蹴り足側の手」が後ろになる。

「軸足」だけ使う場合

「軸足」が後ろにあるときは「軸足側の手」が前に出る。

歩くときの足と手の動きを表現すると、下のようになります。

「蹴り足」を出したときは「軸足側の手」が前に出る。日本語サッカーで使われる教え方。

「蹴り足」を出したときは「蹴り足側の手」が後ろになる。「おでん式(日本式)キック」で使う考え方。

「軸足」が後ろにあるときは「軸足側の手」が前に出る。

スポンサーリンク

- 日本語サッカーの教え方

日本語サッカーでは、軸足側の手について言われると思います。

日本語サッカーの教え方は、ボールを蹴るとき(蹴り足を前に出すとき)は、「軸足側の手」を使うとなります。

蹴り足を後ろに引くときは軸足側の手を前に出し(横に広げ)、蹴り足を前に出すときは軸足側の手を身体に巻きつけるように振る。

日本語サッカーでは、軸足を大切にしていることが分かると思います。

- おでん式(日本式)キックの教え方

「おでん式(日本式)キック」は蹴り足を中心に考えます。そのため、蹴り足と蹴り足側の手に注目します。

上に書いた3つの表現を使うなら、ボールを蹴るとき(蹴り足を前に出すとき)は「蹴り足側の手」を振るとなります。

「おでん式(日本式)キック」でボールを蹴る動作を説明すると、次のようになります。

蹴り足を後ろに引くときに、蹴り足側の手を前に出す。

蹴り足を前に出すときは、蹴り足側の手を後ろに引く。

ここで重要なのは、蹴り足側の手の動きです。

下半身はボールを蹴るために、上半身とは逆の動きになります。(歩くときと同じ)

下半身と上半身がねじれるように動かせるといいでしょう。

大げさにねじる必要なはく、足を振った後にお腹の部分がねじれる程度で問題ありません。

上半身と下半身を別々に動かすためには、蹴り足側の手(肘)を振ることを考える方がいいでしょう。

軸足側の手を振るのもいいのですが、軸足側の手を振る方法だと上半身が下半身と別の動きをしないことが多いため、あまりおすすめ出来ません。(軸足側の手を振るのは問題ない)

スポンサーリンク

「おでん式(日本式)キック」でボールを蹴るときは、上半身と下半身を別々に動かす。

蹴り足側の手(肘)をしっかりと使う。(軸足側の手も動かしてよい)

右足で蹴る場合(右手をしっかりと使う)上の図の左側

右足を後ろに引くのと同時に、右手を前に出して上半身を少し反時計回りに回転させる。(上の図1から2)

下半身(骨盤)と上半身(肋骨)にズレ(横っ腹が引っ張られるような感じ)が出来たら、後ろに引いた右足の膝をしっかり振る。(上の図2から3)

右足を前に出すのと同時に、ねじれを戻しながら右手を後ろにしっかり引く。(上の図3)

左足で蹴る場合(左手をしっかりと使う)上の図の右側

左足を後ろに引くのと同時に、左手を前に出して上半身を少し時計回りに回転させる。(上の図1から2)

下半身(骨盤)と上半身(肋骨)にズレ(横っ腹が引っ張られるような感じ)を感じたら、後ろに引いた左足の膝をしっかり振る。(上の図2から3)

左足を前に出すのと同時に、ねじれを戻しながら左手をしっかり後ろに引く。(上の図3)

スポンサーリンク

- 蹴り足側の手を大切にする理由

蹴り足を振るとき、蹴り足側の手(肘)をしっかり後ろに引くことを忘れないでください。

軽く蹴る場合は蹴り足側の手(肘)の動きが小さくても問題ありませんが、強いボールを蹴るなら蹴り足側の手(肘)をしっかり後ろに引きましょう。

蹴り足側の手(肘)をしっかり後ろに引くと、上半身が下半身と逆の動きをするようになるはずです。

軸足側の手も振るとよいでしょう。蹴り足側の手を振ることを忘れない。

蹴り足と蹴り足側の手を逆に動かすことは、他の動作でも使います。

そのため、ここでしっかりと覚えておくといいでしょう。

「おでん式(日本式)キック」では、同じ側の足と手を一つと考えます。

ボールを蹴るときに「軸足側の手をしっかり振る」という教え方でもいいのですが、他の動作を考えると「蹴り足側の手を蹴り足と逆に動かす」と教えた方が良いため、「サッカーおでん」では「蹴り足と蹴り足側の手を反対に動かす」という教え方を採用しています。

蹴り足(動かす足)と蹴り足側の手(動かす足と同じ方の手)を反対に動かす大切さは、インステップキック等の蹴り方だけでは伝わらないと思います。

蹴り足と蹴り足側の手を反対に動かす考え方は、特にドリブルで活躍します。

ドリブルと相性の良いシュートを覚えるために、蹴り足側の手を使うことを覚えてください。

覚えることを少なくするために、「蹴り足と蹴り足側の手を反対に動かす」という表現を使います。説明の仕方を全て同じにすることで、覚えることを少なくしています。

下半身の足の動きとは逆の動きを上半身にさせるため、蹴り足側の手をしっかり使う。

「軸足側の手」ではなく、「蹴り足側の手」を大切にするのは、下半身と上半身に別の動きをさせるためと、説明の仕方を同じにすることで覚えるものを減らすため。

7、ボールを飛ばす方向と身体の向き

「おでん式(日本式)キック」では、ボールを飛ばす方向と身体の向きが違っていても問題ありません。

選手の本来の能力を大切にするため、能力を制限することはしません。

ボールを飛ばす方向と身体の向きを同じにする蹴り方は、その選手の能力を制限してしまいます。

「おでん式(日本式)キック」では選手の本来の能力を全て出すために、「日本語サッカーでは禁止されていること」も行います。(身体の向きと飛ばす方向が違う等)

- 身体の向きがフェイントになる

ボールを蹴るとき、蹴る方向と身体の向きが同じだと、少し苦労する場面が出てきます。

ドリブルからのシュートや、こぼれだまに反応する場合(ゴール前のシュートやクリア)、ギリギリ間に合いそうなボールを味方に繋げるとき等、身体の向きとボールを飛ばす方向が違っていることがあります。

このような場面でもしっかりと蹴るために、ボールを飛ばす方向と身体の向きを同じにすることは気にしません。

身体の向きを変える時間が無いときでも使える技術を習得しましょう。

ボールを飛ばす方向と身体の向きが同じでもいいし、違っていてもいいと覚えてください。

より点をとりやすい方法を考えると、ボールを飛ばす方向と身体の向きは違った方がいいかもしれません。

身体の向きと同じ方に蹴るだけだと、どこにシュートを撃つか相手に伝わってしまいます。

より点をとりやすい方を選ぶといいでしょう。

身体の向きと関係なくボールを飛ばすことが出来ると、身体の向きをフェイントに使えるようになるので便利です。

- ボールを蹴った後は自然な体勢にする

ボールを蹴った後は、身体の向きを調整するといいでしょう。

シュートを撃った後なら、ゆっくりと身体の向きを調整することが出来ます。

身体の向きを調整したい人は、ボールを蹴った後に整えるといいと思います。

ボールを蹴る前は忙しいのですが、蹴った後は余裕がありますからね。

好きなやり方を選んでください。

ボールを蹴った後に身体の向きを整えよう。

身体の向きをフェイントに使う。

8、日本語サッカーとおでん式(日本式)キックの違い

日本語サッカーでは、「ボールを正確に蹴るため」に「足首の固定」をしました。

「ボールの飛距離の調整方法」や「ボールの高さの調整法」は、「膝下を速く振る」、「ボールの下半分を蹴る」で行っていました。

「サッカーおでん」で紹介した新しい蹴り方「おでん式(日本式)キック」では、「最初から固定されている部分を使う」、「足の振り方で距離と高さを出す」ようにしています。

新しい蹴り方でも、「足首を固定」したり、「ボールの下半分を蹴る」こともあります。

日本語サッカーで出来ることは、「おでん式(日本式)キック」でも出来ると思ってください。

日本語サッカーの弱点を克服した、新しい蹴り方になっています。

| 日本語サッカー | おでん式(日本式)キック | |

|---|---|---|

| ボールを正確に蹴る方法 | 足首を固定する | 最初から固定されている部分で蹴る 足首の固定も使う |

| ボールの飛距離の調整法 | 膝下を速く振り距離を出す | 足を縦に振り距離を出す 振るときの強弱で距離の調整 |

| ボールの高さの調整法 | ボールの下半分を蹴る 抑えて蹴る | 足の振り方を変えて調整する |

| 高いボールを蹴る方法 | ボールの下半分を蹴る 高いボールを蹴るのは得意 | 足を縦に振る 高いボールを蹴るのは得意 |

| 低いボールを蹴る方法 | 抑えて蹴る 低いボールは苦手 | 足を横に振り、全力で蹴る 低いボールも得意 |

| 蹴った後の蹴り足の膝 | 蹴ったときと同じ状態が多い 足を振るとボール操作が難しいらしい 膝を整えるの禁止 | 蹴り足の膝を自然な状態に戻す 歩いているときと同じ膝の状態にする 可能な限り膝を整える |

| 上半身の使い方 | 軸足側の手を使う | 蹴り足側の手を使う 蹴り足の勢いを上半身で制御する |

| ボールを蹴る方向と身体の向き | 同じにする 身体の向きで飛ばす方向が分かる | 同じでも違っていても良い 身体の向きをフェイントに使える |

| サッカー経験値の獲得方法 | 日本語サッカーをすることでのみ上達する 小さいときから始めた方が有利 | 日常生活の経験値をサッカー経験に変換可能 生きてきた分だけ経験値になる |

「歩くこと」について色々取り上げたのは、普段の歩き方を新しい蹴り方の土台にし、今までの歩みをサッカー経験に変えるためです。

普段の歩き方をキックに利用することで、初心者でもサッカー経験者に追いつき、追い抜けるようにしています。

今まで歩いてきた経験をサッカー経験値に変えることが出来る理由

歩く経験は初心者もサッカー経験者も変わらないから。

新しい蹴り方の最大の特徴は、今まで生きてきた分だけサッカーが上手になること。

「サッカーをした経験」ではなく、「自分で歩いてきた経験」が、サッカー経験になります。

これが、最大の特徴です。

関連するページ

サッカーボールを浮かせる足の動き

サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん

サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん

蹴るメニュー-

日本語サッカーの蹴り方の特徴

1、日本語サッカーを知る 2、足首を固定する 3、膝より下を速く振る 4、ボールの下半分を蹴る 5、日本語サッカーの蹴り方紹介 6、日本語サッカー、まとめ 日本語サッカーの特徴 -

新しい蹴り方を生み出す考え方

1、新しいものを生み出す2つの考え方 2、自分に合ったキックを作る 3、ボールを蹴るときの状況 4、自分が持っているものを知る 新しい蹴り方の作り方 -

新しい蹴り方、おでん式(日本式)キック

1、新しい蹴り方に欲しいもの 2、固定されている場所で蹴る 3、膝を振る。2種類の膝の振り方 4、膝を横に振る 5、ボールを蹴ったら蹴り足の膝を自然な状態に戻す 6、蹴り足を中心に考え、下半身を上半身で制御する 7、ボールを飛ばす方向と身体の向き 8、日本語サッカーとおでん式(日本式)キックの違い 「おでん式(日本式)キック」の特徴 -

足首の位置と詳しい説明

1、足首で蹴るとき、どの部分に当てるか 2、足首を身体の部分ではなく、高さを表す単位だとする 3、サッカーおでんの説明が、ふわっとしている理由 4、足首の位置と詳しい説明、まとめ 「おでん式(日本式)キック」で使う足首の部分と使いやすい場所の紹介 -

選手がボールに合わせる

1、「どこで蹴るか」ではなく「どこに蹴るか」 ボールと上手に付き合うために -

蹴り足の膝を前に引き抜くとは

1、蹴り足の膝を前に引き抜くとは 2、道具を作る。膝を前に引き抜く動作を覚える準備 3、道具を使って前に引き抜く。縦に振る 4、道具を使って前に引き抜く。横に振る 5、ボールを使って蹴り足の膝を前に引き抜く 「おでん式(日本式)キック」に必要な膝の使い方 -

ボールは蹴らない投げましょう。足と一緒に加速する

1、ボールを蹴らずに投げる意味 2、ボールを投げる。膝を縦に振る 3、ボールを投げる。膝を横に振る 4、蹴り足を止めずに投げてみよう 「おでん式(日本式)キック」を生み出す動き -

ボールの芯と、芯を撃ち抜くとは

1、ボールの芯と円(えん)の関係 2、ボールの芯とは 3、ボールの芯を撃ち抜くとは 4、ボールの芯を撃ち抜くときに気をつけること 「おでん式(日本式)キック」に必要な「芯を撃ち抜く技術」について -

「蹴り足を横に振る」、膝を横に振る動作とは

1、蹴り足を横に振る、縦に振る 2、蹴り足を縦に振る動作の説明 3、蹴り足を横に振る動作の説明 4、蹴り足を横に振る動きは、歩く動作の一部 5、横に振ると縦に振る、横投げと縦投げ 「おでん式(日本式)キック」の奥義

サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん

サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん

2021年7月16日修正。最新版

2019年9月8日修正。修正版

2015年1月22日公開。初期組

- 修正箇所

- 修正前 上の図の左が……。右の図が……

- 修正後 上の図が……。下の図が……

- 追加 関連するページに「サッカーボールを浮かせる足の動き」を追加。(2021年7月16日追加)

伝説の武器を手に入れる旅

socceroden socceroden socceroden socceroden socceroden

socceroden socceroden socceroden socceroden soccerodensocceroden socceroden socceroden socceroden soccerodensocceroden socceroden socceroden socceroden socceroden

サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん

サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん サッカーおでん

自己紹介

はじめまして、「サッカーおでん」の竹串です。日本がW杯最多優勝国になるために、「サッカーおでん」を作りました。日本人の高い身体能力を活かす技術を習得しませんか。

「サッカーおでん」はシュート技術を専門に扱うサイト。

独り言

日本代表には、いつも笑っていて欲しい。

サッカーおでんは、日本代表と日本人選手を応援しています。

スポンサーリンク

連絡

画像が表示されない等、不具合があればコメントやお問い合わせ、ブログ等のコメントでご連絡ください。

ちょっとお知らせ

ページが見つからない場合等の設定を行う。(2025年8月26日)

サーバーの設定変更を有効にするため、サイトが一時表示されない時間帯がありました。ご迷惑をおかけしました。現在は問題ありません。(2月28日の19時34分以降)2025年3月1日

フォントを変更。2025年2月13日

装飾を修正。2024年2月6日。

引っ越しの影響に関する文章を消した。2023年5月15日。

サーバー引っ越し。影響は無いはず。2023年3月12日。

2022年8月30日。サッカーおでんのゲームを追加

2022年6月28日にお問い合わせに返信。記録は2022年6月29日。

最終更新

2025年11月19日。

よくある悩み一覧

キックの悩み。

ボール関係の悩み。

サッカーおでんのおすすめ

日の丸サッカーおでんのおすすめ

スポンサーリンク